Corridos, bossa nova y rancheras: Lo popular y lo folclórico en la ópera y la música latinoamericana

En un nuevo artículo para nuestra sección Explora Iberoamérica, presentada por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, exploramos la presencia y la incorporación de ritmos populares y folclóricos en la ópera y la música docta latinoamericana. Desde el tango y el corrido hasta las rancheras y congadas afrobrasileñas, estos géneros han distinguido la ópera latinoamericana creada durante los siglos XX y XXI, incluso llevándola a circular por otros continentes.

por Álvaro Molina

Un corrido norteño para contar una historia de amor y traición entre narcotraficantes en la frontera entre México y Estados Unidos. Una ranchera en la que la mezzosoprano, con guitarra en mano sobre el escenario, habla sobre ricos y pobres, dolores y alegrías, pampa y salitreras del norte de Chile. Unas reminiscencias de bossa nova que acompañan una historia ambientada en Río de Janeiro en la década de 1950 en la que un rico comerciante italiano está obsesionado con La traviata.

Estas escenas en la ópera latinoamericana creada durante los siglos XX y XXI no son casualidad. Elementos como las arias, ariettas, cabalettas y los leitmotiv o formatos como las operetas, singspiel o grand opera hoy conviven en Latinoamérica con la sentimentalidad del modinho brasileño, la festividad del joropo de los llanos colombianos, los hipnóticos sonidos de la banda sinaloense o el coqueteo del tango argentino.

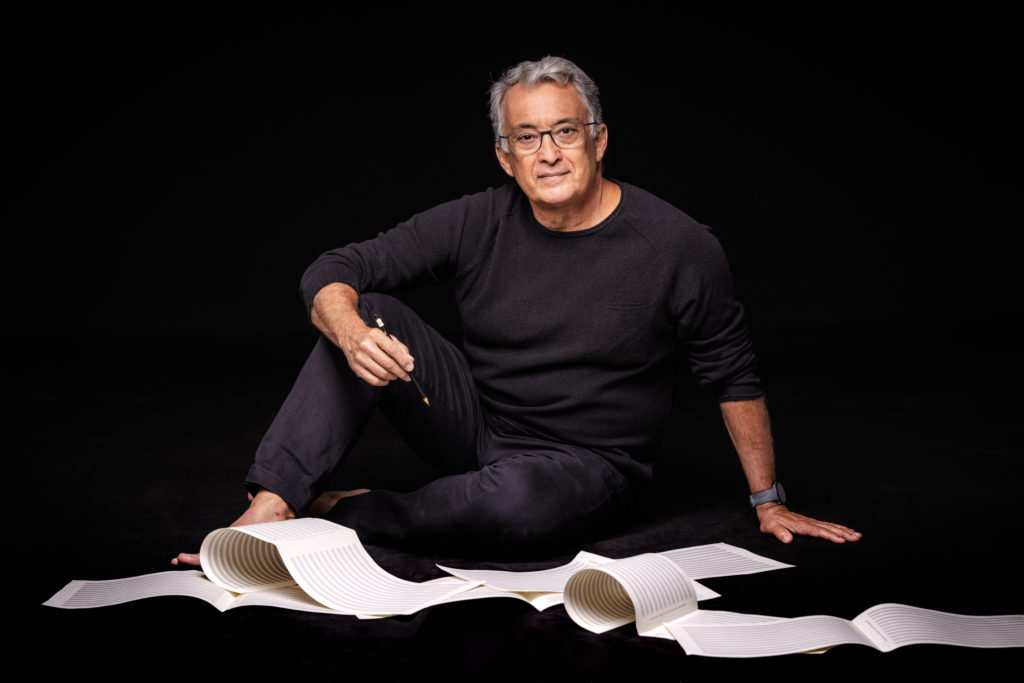

“Percibo un creciente sentido de identidad latinoamericana, una conciencia compartida de que habitamos un continente cuyo recorrido histórico y cultural reúne episodios y territorios comunes”, señala el compositor brasileño João Guilherme Ripper, creador de óperas con temáticas y ritmos locales como Domitila, Piedade y, más recientemente, La vorágine, ambientada durante la fiebre del caucho en Colombia a fines del siglo XIX y principios del XX.

La incorporación de ritmos, cantos y géneros propios de Latinoamérica es prácticamente indisociable de la evolución histórica del continente y sus procesos de cambios a nivel social, político y cultural. En distintos momentos, el folclor y los ritmos populares de Latinoamérica y las formas tradicionales de la ópera y la música académica de tradición europea reflejan la búsqueda de una voz propia en la ópera y la música docta latinoamericana.

De virreinatos a gauchos y burgueses

La ópera llegó a Latinoamérica durante el siglo XVIII como consecuencia de la colonización europea. En 1701, se estrenó en el Virreinato del Perú de La púrpura de la rosa, ópera en un acto del compositor y organista español Tomás de Torrejón y Velasco. Algunos años más tarde, el mexicano Manuel de Sumaya escribió la ópera barroca La Parténope, presentada por primera vez en 1711 en la Ciudad de México.

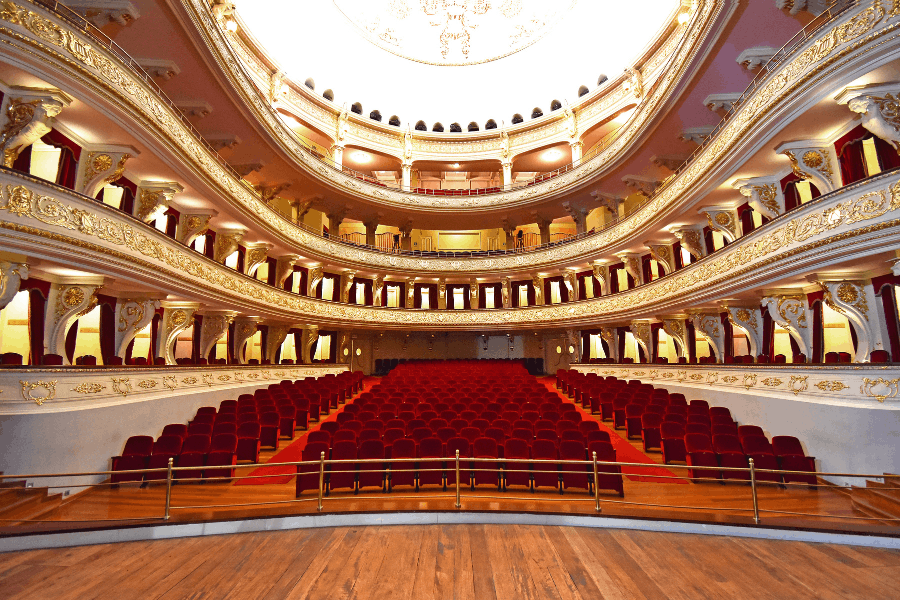

Luego de los procesos independentistas, durante gran parte del siglo XIX la ópera era considerada un símbolo de modernidad y prestigio. En las nacientes capitales latinoamericanas, se inició la construcción de grandes teatros de ópera, los que eran regularmente visitados por compañías italianas y en cuyos escenarios se representaron títulos exclusivamente del repertorio europeo.

A fines del siglo XIX y principios del XX, los movimientos nacionalistas que surgieron en prácticamente todos los países latinoamericanos propiciaron la incorporación de temáticas locales en diferentes disciplinas artísticas. Los compositores de ópera y música docta comenzaron a mirar a personajes, episodios y las formas musicales propias del continente, lo que logró una de sus máximas expresiones con la ópera indigenista Il Guarany (“El guaraní”), del brasileño Carlos Gomes.

Basada en la novela del escritor brasileño José de Alencar, la ópera se ambienta en las cercanías de Río de Janeiro durante el siglo XVI y narra la historia de amor entre un príncipe guaraní y la hija de un noble portugués. Il Guarany se estrenó en La Scala de Milán un 19 de marzo de 1870 y se convirtió en la primera ópera escrita por un compositor latinoamericano en presentarse en suelo europeo.

“Il Guarany de Carlos Gomes, escrita en Italia y cantada en italiano, es un ejemplo clásico de la incorporación de temas latinoamericanos con formas de música europea. Más adelante, la búsqueda de elementos musicales locales se profundizó con la incorporación de ritmos y melodías tanto del folclore como de la música popular”, explica João Guilherme Ripper.

Con el avance del siglo XX, esa búsqueda identitaria se amplió hacia nuevos lenguajes. Surgieron los primeros intentos de crear ópera con identidad nacional, ya no solo en las temáticas, sino que también en las formas musicales. En 1929 se estrenó El matrero, ópera del compositor argentino Felipe Boero. Ambientada en una estancia del litoral, El matrero transmite “la rica poesía gauchesca, fusionada con la inspirada y sencilla belleza de sus melodías, telúricas y universales al mismo tiempo, y reforzada con espléndidas estilizaciones de danzas nativas, como la media caña”, según los investigadores María Claudia Albini y Edgardo Cianciaroso.

En Brasil, Francisco Mignone estrenó O contratador de diamantes en los teatros municipales de Río de Janeiro y São Paulo en 1924. La ópera, recuperada recientemente en el Festival Amazonas de Ópera de Manaos, cuenta con un libreto adaptado al italiano de la obra de teatro del dramaturgo brasileño Alfonso Arinos y narra un episodio durante la explotación minera de diamantes en Brasil. La ópera incorpora géneros como la modinha, una de las raíces de la música popular brasileña, y la congada, un ritmo propio de la cultura afrobrasileña.

Buscando la distinción

En su libro Pensar la música desde Latinoamérica (Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2014) el musicólogo chileno Juan Pablo González aborda los procesos con que la música del continente empezó a renovarse, a transformar las formas musicales europeas y a difuminar aún más los límites entre música folclórica y música docta.

“Las prácticas y géneros musicales clásicos también han sido tratados de una manera renovadora por compositores que sienten el pasado como una tradición necesaria para impulsar la música del presente”, explica González.

En la década de 1930, México atravesaba un periodo posrevolucionario de experimentación artística en las diferentes disciplinas. Fue hacia fines de esta década que el compositor Silvestre Revueltas escribió su obra orquestal más reconocida: Sensemayá, una composición feroz, simbólica y atronadora. Basada en un poema del cubano Nicolás Guillén, la obra recoge elementos de la tradición afrocubana y mira hacia el pasado histórico del continente, combinando folclor y vanguardia.

“El poema de Guillén muestra a una serpiente y a un cazador en la jungla: el oprimido y el opresor, el esclavo y el esclavista. [Silvestre] Revueltas toma esa violencia alegórica en su música […] con una energía peligrosa”, narra la periodista y musicóloga británica Kate Molleson en su libro Sound Within Sound (Abrams Books, 2022).

Villa-Lobos y el Brasil profundo

Brasil, con su vasta tradición cultural y crisol de identidades fue un terreno fértil para la fusión entre lo popular, folclórico y académico. Heitor Villa-Lobos, esmerado en rescatar la rica cultura musical de su país, combinó recursos y formas de la tradición europea con sonidos, emociones y misticismos del folclor brasileño, muchas veces recogido durante sus viajes a los lugares más remotos del Amazonas o del norte del país.

Sus Bachianas brasileiras o Choros –un estilo de interpretación musical generalmente callejero, abundante en contrapuntos disonantes y que combina instrumentos de origen africano y europeo– son algunas de las obras que hacen referencias a la música indígena y folclórica, además de ser permanentemente interpretadas en salas de conciertos hasta el día de hoy.

Chile y la Nueva Canción

En décadas posteriores, distintas escuelas a lo largo de Latinoamérica estimularon la creación de piezas musicales u óperas con una fuerte presencia de elementos folclóricos o populares. En Chile, por ejemplo, la cercanía entre músicos doctos y populares se dio en un marco influido por el compromiso social y los ideales progresistas y revolucionarios en los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. La Escuela Musical Vespertina de la Universidad de Chile (1966-1973) fue un punto de encuentro para músicos de variados trasfondos y un lugar propicio para el intercambio de saberes y prácticas sonoras.

“Con esta experiencia se fue creando una red de intereses comunes pues a la larga, los compositores también aprendieron de los músicos populares, en especial de las posibilidades musicales que brindaban sus instrumentos y de los géneros folclóricos que cultivaban”, escribe Juan Pablo González.

Durante los años 60, compositores chilenos como Gustavo Becerra Schmidt, Luis Advis y Sergio Ortega comenzaron “una fructífera relación la música popular de su época” explica González.

Fue también en ese periodo en que surgió la Nueva Canción Chilena, un movimiento musical y social que buscó rescatar las raíces folclóricas de Chile y, en algunos casos, combinarlas con ritmos latinoamericanos, que fomentó la creación de obras de carácter popular con raíces en la música docta. El ejemplo más representativo de esta fusión sería la Cantata Santa María de Iquique, escrita por Luis Advis e interpretada por el grupo Quilapayún, uno de los conjuntos fundacionales de la Nueva Canción Chilena.

La obra, considerada una de las cumbres del movimiento, toma recursos del folclor, principalmente en la instrumentación, y los fusiona con elementos de la música docta y religiosa para crear una rica estructura de pregones, interludios musicales y hablados y canciones populares propiamente tales. Al mismo tiempo, su contenido de denuncia social –la cantata está basada en un sangriento episodio de la historia de Chile, en la que el ejército del país masacró a familias completas de mineros en Iquique– la convirtió en un emblema del periodo de transformaciones sociales que atravesaba Chile en ese momento.

Folclor imaginario

“La incorporación de elementos vernáculos dependerá siempre de la voluntad creadora del compositor. Hay quienes se sienten más próximos y hay quienes están más alejados de la música popular. No sé siquiera si esa práctica ya se configuraría como una tendencia estética en el continente”, comenta el compositor brasileño João Guilherme Ripper.

Autor de óperas que han circulado internacionalmente como Domitila (2000) y La vorágine (2024), Ripper explica que la incorporación de elementos folclóricos o populares en sus obras se da “con naturalidad, quizás porque inicié mi trayectoria artística como músico popular, y la ‘vocalidad’ de mis óperas a menudo se asemeja a la canción”.

Así es como en sus óperas está presente el chorinho (“Ah, meu amor do meu coração” en Domitila), la música nordestina y la seresta (“Quando a manhã me desperta” en Piedade), ritmos característicos del norte de Brasil (“Venha navegar comigo, maninho” en Onheama) y la congada afrobrasileña (Devoção).

Más recientemente, el compositor también miró hacia otras latitudes del continente americano y en su ópera La vorágine, basada en la novela homónima de José Eustasio Rivera y estrenada en el Teatro Colón de Bogotá en 2025, el aria “Esta noche el paisaje soñador se niquela” es un joropo llanero, un conjunto de cantos, ritmos y bailes típicos de la región de los Llanos de Colombia.

Las referencias a obras literarias y la inclusión de elementos folclóricos y populares en la ópera contemporánea de Latinoamérica también abarcan novelas y figuras de la cultura vernácula. Miguel Farías, compositor chileno, estrenó en 2019 su ópera El Cristo de Elqui en el Teatro Municipal de Santiago. La música fue pensada “como un intento de representar la voz del desierto y de las pampas nortinas, con sus noches pasivas y tardes de alaridos de sufrimiento y placer”, mientras que el libreto, firmado por Alberto Mayol, está basado en las novelas El arte de la resurrección y La reina Isabel cantaba rancheras del autor chileno Hernán Rivera Letelier, conocido por resucitar las leyendas, los personajes populares y marginales y los mundos insólitos y místicos del norte de Chile.

En El Cristo de Elqui, Farías recurre a la presencia de la ranchera y del bolero, entretejidos con la vanguardia propia del siglo XXI, para narrar musicalmente las historias de mineros, prostitutas sacerdotes y elegidos. En una entrevista en 2019 para Culturizarte, Farías explicó el trasfondo de la ópera: “Intenté visitar recurrentemente un ‘folclor imaginario’ que instalara la narrativa musical en el desierto chileno, en la pampa misma y, por otro lado, en el mundo literario de Hernán Rivera Letelier. Los personajes de Hernán construyen de por sí un folclor muy chileno, pero que nos hace viajar justamente por referencias que no existen sin que nos demos cuenta.”

En Argentina, el escritor Ricardo Piglia publicó en 1992 su novela La ciudad ausente, una ficción distópica que luego fue convertida en ópera por el compositor Gerardo Gandini con libreto del propio autor y estrenada en 1995 en el Teatro Colón.

La historia es conocida por tratar temas obsesivos para la sociedad argentina, como la paranoia, las conspiraciones, el miedo y las referencias a personajes históricos. La música, llena de melancolía, magia y, a ratos, terror, incorpora alusiones al tango, en un ejercicio ya explorado décadas antes por Astor Piazzolla y su ópera-tango María de Buenos Aires.

Dejando de lado las novelas y concentrándose en la historia reciente de su país y la mitología urbana, la compositora mexicana Gabriela Ortiz publicó en 2008 su ópera Únicamente la verdad. La ópera fue concebida como una alternativa de documental y se basa en el popular corrido “Contrabando y Traición” (1970) del conjunto Los Tigres del Norte para narrar la historia de Emilio Varela y Camelia “La Tejana”, una pareja de narcotraficantes y amantes en la frontera entre México y Estados Unidos.

Únicamente la verdad, subtitulada como “La verdadera historia de Camelia La Tejana” no sólo recogió elementos del folclor popular del norte de México, sino que también alude a distintas capas de la cultura mexicana como los noticiarios, los periódicos, las telenovelas y la vida diaria, para crear una ópera cuya “impresión final es que Camelia La Tejana es un mito construido en el imaginario colectivo de un país increado y en situación de violencia sostenida”, en palabras de Hugo Roca Joglar para Pro Ópera.

Si Latinoamérica es un continente que comparte episodios en su recorrido cultural, no es casualidad que la música popular y folclórica se cruce en el camino con lo docto y operático. La construcción de esta identidad musical “marcan a las óperas creadas en el continente con una identidad cultural latinoamericana reconocible tanto por nuestros públicos como por aquellos de otros trasfondos culturales”, señala Ripper, cuya ópera Domitila tuvo su estreno europeo en el Teatro de la Zarzuela en 2024. Al año siguiente, el teatro madrileño también acogió el estreno en el continente de Patagonia, de Sebastián Errázuriz.

El recorrido, sin embargo, aún no termina. En 2023, el Auditorio Nacional Adela Reta del SODRE programó La Perla Negra, de Beatriz Lockhart, una ópera inspirada en la vida de la cantante de candombe Lágrima Ríos; la compañía Ópera de Cámara de Chile estrenó este año Lágrimas de sal, ambientada en el auge de la explotación del salitre en el norte del país; en su actual temporada, la Corporación Cultural de la U. de Concepción (Corcudec) estrenó mundialmente la ópera Llacolén, de Víctor Hugo Toro, basada en una leyenda mapuche.

“Estoy seguro de que la ópera latinoamericana está atravesando un período fértil, de gran prestigio y florecimiento, y eso se debe en gran medida a todo lo que la distingue”, concluye João Guilherme Ripper.

*Explora Iberoamérica es presentada por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, comprometido con apoyar a los países de América Latina y el Caribe y mejorar la calidad de vida en la región.